剖析赛事回报收益构成要素及优化策略促进长期收益增长

在聚光灯熄灭、欢呼声平息后,赛事真正的价值才开始接受时间的检验。赛事回报收益,早已超越了门票销售和赞助收入的狭隘范畴,成为一个融合经济拉动、社会资本增值、城市品牌跃升与长期可持续发展潜力的复杂生态系统。它关乎一座城市乃至一个国家的战略投资智慧,衡量着短期狂欢与长远繁荣的精妙平衡。深入剖析其多维价值,是解锁赛事最大潜能、实现真正共赢的关键所在。

经济引擎:直接与拉动效应

赛事最直观的回报体现在经济层面。直接收益包括门票销售收入、各级商业赞助(冠名权、合作伙伴、供应商等)、媒体版权(尤其是全球性赛事的转播权费用高昂)以及赛事周边商品特许经营等。这些构成了赛事运营的基础现金流。例如,国际足联世界杯的媒体版权收入和赞助费长期占据其总收入的绝大部分,为全球足球发展提供了核心资金。

赛事的经济魔力更在于其强大的乘数效应和产业拉动能力。举办大型赛事会显著刺激旅游消费(酒店、餐饮、交通、零售购物)、创造大量临时及衍生就业岗位(赛事运营、安保、服务、导游等),并带动建筑、通信、物流、文化创意等相关产业的发展。研究表明,2016年里约奥运会期间,巴西接待了超过100万海外游客,为当地经济注入了强劲活力。大型赛事如同一个临时的“经济加速器”,能迅速激活区域消费市场。

社会价值:凝聚力与软实力

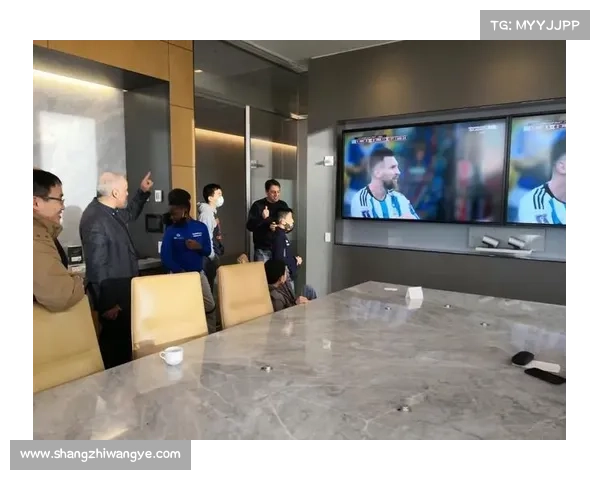

赛事的影响力远不止于经济账簿。它是塑造城市形象与国家软实力的绝佳舞台。一次成功的赛事举办,通过全球媒体的聚焦,能有效展示举办地的现代风貌、独特文化、组织能力和开放包容的姿态。北京奥运会“同一个世界,同一个梦想”的理念及配套的城市建设,极大地提升了中国的国际形象;巴塞罗那通过1992年奥运会完成了从工业港口城市到全球知名旅游文化城市的华丽转身。

赛事还具有强大的社会凝聚力功能。它能为市民带来自豪感和归属感,鼓励社区参与和志愿服务精神。大型赛事往往能激发民众的运动热情,促进全民健身意识的普及和体育设施的完善。FIFA世界杯期间球迷的街头狂欢,以及奥运会志愿者展现的热情和专业素养,都是赛事创造积极社会氛围的有力证明。这种无形的精神财富,是城市可持续发展的深层动力。

长期遗产:基础设施与人才储备

真正成功的赛事投资,需着眼于超越赛事本身的长期遗产。最重要的遗产之一是高品质的基础设施建设。为满足赛事需求而新建或升级的体育场馆、交通枢纽(机场、地铁、道路)、通讯网络、酒店群等,在赛事结束后将继续服务于市民生活和经济发展。伦敦奥运会后改造的奥林匹克公园“伊丽莎白女王奥林匹克公园”成为重要的市民休闲和商务活动中心,即为明证。

赛事另一项关键遗产在于专业人才队伍的培养和知识经验的积累。从申办、策划、推广、运营到风险管理,整个链条锻炼了大批具备国际视野和专业技能的赛事管理、项目管理、公共关系、安全保障、危机处理等人才。这种知识和能力的沉淀,为后续举办其他大型活动或提升常态化城市治理水平奠定了坚实基础。国际奥委会也日益强调“遗产先行”的规划理念,确保投入的长期效益。

风险管理:平衡投入与效益

高昂的赛事投入伴随着显著风险。最为人诟病的是成本超支和“白象”场馆问题。场馆建设及运营维护费用巨大,若后续利用不足,将造成沉重的财政负担。蒙特利尔1976奥运会债务直到2006年才还清;雅典奥运会部分场馆赛后长期闲置,维护成本高昂。这要求前期规划必须审慎评估需求,强调场馆设计的多功能性与赛后转型方案。

999策略手机版经济前景的不确定性(如全球经济波动影响赞助商投入)、安全威胁(恐怖主义、公共安全事件)、公共卫生事件(如新冠疫情对东京奥运会的冲击)以及潜在的腐败问题,都构成重大挑战。成功的风险管理依赖于透明的预算控制、强有力的监督审计机制、周全的应急预案以及高效廉洁的治理结构。国际奥委会《奥运议程2020》改革强调可持续性和成本控制,即为应对此类风险。

赛事回报收益是一个多维度、多层次的价值体系。它既是经济账面上的收入与支出,更是社会资本的积累、城市品牌的跃升和长远发展动能的培育。单纯追求短期经济利益或“形象工程”而忽视成本控制和风险管理,极易导致得不偿失的后果。未来赛事成功的核心在于精细化运营与战略性规划:更深入地量化评估社会回报(如健康效益、社区凝聚力提升),探索公私合营(PPP)等更灵活的融资与运营模式,利用大数据和人工智能优化赛事体验与成本效率,并始终将可持续性和惠及民众的长期遗产置于决策中心。唯有如此,才能在赛事的喧嚣之后,收获持久而深远的财富回响。